オンラインで視聴してたのでメモ。

最後の方見れなかった

組織目標と個人目標、そして人事評価

Sansan株式会社 高橋 洸 さん

目標の目的

- 経営目標→組織目標→個人目標

- トップダウン性は必要

- トップダウン性による社員のパフォーマンスへの懸念

- 実現性は高すぎても低すぎてもだめ

- 背景を理解しないと行動の柔軟性に欠ける

- 自身との関係(エンゲージメント):強みを活かせるか、成長につながるか

- 個人からすると重要だが、組織からすると興味がない

- 目標の階層と抽象度

- どうやって実現するか、は上位の目標では規定しない

- どうやって個人の意向を目標に組み込むか?

- やるべきこととやりたいことを分ける

- やるべき(優先):組織目標に対し、現在の等級踏まえてどんな成果を出すべきか

- やりたい:やるべきことに対してどう実現するか、またはやるべきことをやりつつ+αでどんな挑戦をするか

- 結果をどう評価するか

- マネージャーの役割

- 適切な組織目標を設定し、メンバーに伝え、組織目標に照らし合わせた個人目標を定める。方向を調整する。成果とプロセスを評価しメンバーにフィードバックする

- 💬大変すぎる

- 適切な組織目標を設定し、メンバーに伝え、組織目標に照らし合わせた個人目標を定める。方向を調整する。成果とプロセスを評価しメンバーにフィードバックする

- 人事組織としてやるべきこと

目標と時間軸〜ベイビーステップでケイパビリティを高めよう〜

株式会社カケハシ Engineering Manager 小田中 育生 さん

資料:目標と時間軸 〜ベイビーステップでケイパビリティを高めよう〜

- 目標設定は好きですか?

- 目標がもたらすもの

- 方向性、到達点の明確化

- モチベーション醸成

- 優先順位づけ

- よい目標設定とは?

- 組織にとって、組織が目指すビジョンの達成に近づく

- 個人にとって、自分のモチベーションとひもづいている

- よい目標設定のために必要なこと

- 目標:明確で具体的な目標

- チーム:ミッションへの共感、メンバー同士の相互理解

- 環境:チャレンジ推奨の気風 ←← ここに対してOKR

- 個人の目標とケイパビリティ

- 個人の目標は個々人のケイパビリティを広げていくことにもつながる

- ケイパの広げ方は2種類

- ジョブエンリッチメント:裁量を拡大する

- ジョブエンラージメント:作業範囲を水平に拡大する

- カケハシの評価制度だと?

- Q)ジョブエンラージメントとジョブエンリッチメント、どっちの軸で目標立てたらいい?

- A)あなた次第!!

- ある等級に上がったばかりだと、まずはその等級に求められることがちゃんとできることを示す(エンラージメント)

- 飽和してきたら1つ上の等級目指す(エンリッチメント)

- 「いつ」そうなっていたいか、も考える

- オススメは目標設定期間の倍のスコープ

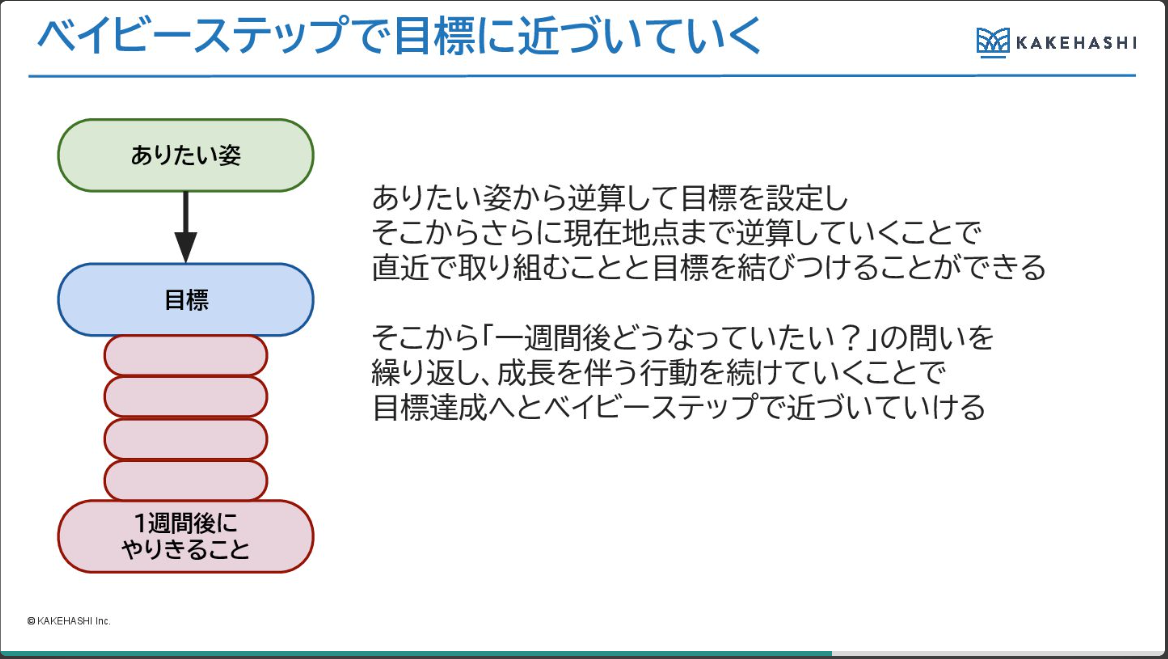

- ありたい姿から逆算する

- 例)目標設定は半年後。1年後のありたい姿から逆算する。さらに半年後から5ヶ月後、4ヶ月後、…1週間後にどうなっていたい?を繰り返す

目標を軸にしたふりかえりでパフォーマンスを上げる

クラスメソッド株式会社 組織開発室 室長 田部井 勝彦 さん

資料:目標を軸にしたふりかえりでパフォーマンスを上げる / Using goals to improve performance

- こんなことありませんか?

- メンバーの目標を指定→自分の動機との一致度によってモチベが異なる

- メンバーの目標を任せる→事業の方向との一致度によって、本人はうれしいが事業成果につながらない事態に

- 目標運用を本人に任せる→達成する人もいれば未達の人も

- うまくいっていない理由

- モチベ不足

- 方向性のアライン不足

- パフォーマンスが停滞している

- MustとWillの重なる領域を広げる

- パフォーマンス向上に絞った話

- パフォーマンスとは

- 活動の質とアウトカムの質

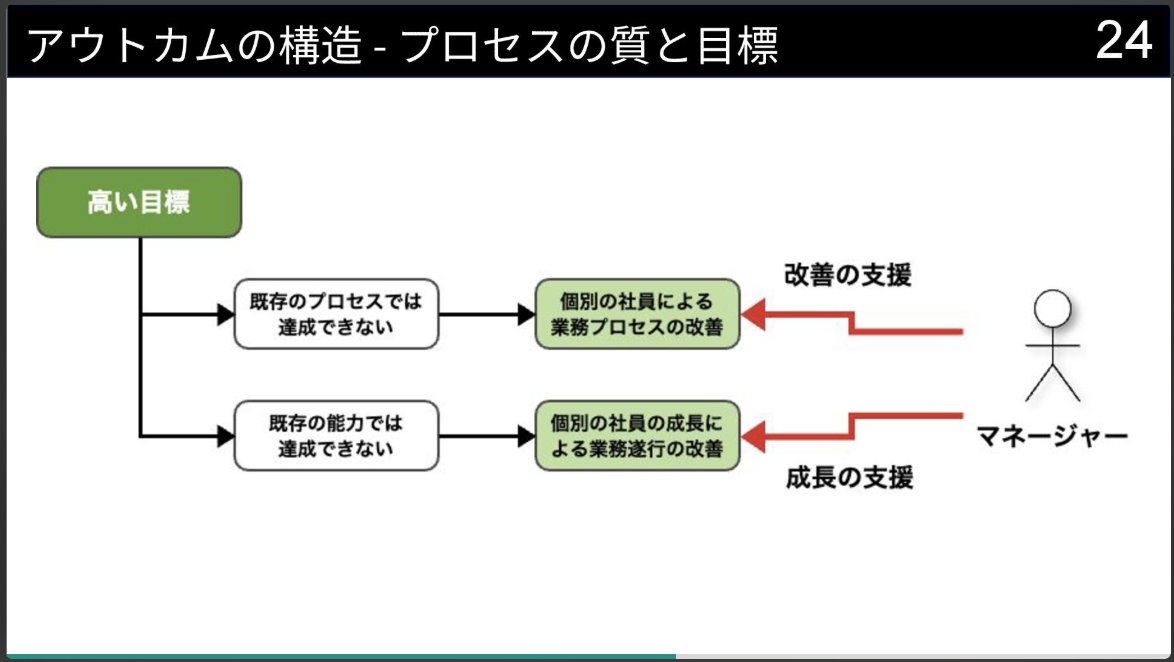

- アウトカムの構造

- プロセスの改善支援

- ふりかえり:やったことを整理し、成功の横展開と課題の解決を図る

- メンバーの成長支援

- ふりかえり:やったことを整理し、自己効力感の向上と課題の選定を図る

- 経験、知識、ノウハウ、習熟度、マインド

感想

まずトップバッターのSansan 高橋さんの発表。

冒頭で「個人のエンゲージメントは組織からすると興味がない」という率直なワードが出てきたのがよかった。

厳しい意見に聞こえるが正しく、ここを履き違えるとメンバーとマネージャーで期待値にギャップが生まれそう。

一方、あまりにも個人のWillをないがしろにすると人が離れてしまうので、マネージャーはその間にはさまれて良い塩梅を探ることになるんだろうけど。

2番めのいくおさんの発表。

ケイパビリティの広げ方を

- ジョブエンリッチメント:裁量を拡大する

- ジョブエンラージメント:作業範囲を水平に拡大する

の2種類の方向に分解していたのが学びだった。停滞感を感じるときって、だいたいジョブエンリッチメント方向の成長ができてないんだろうな。

あと、ありたい姿を目標設定期間の倍ぐらいの期間において、そこから逆算してやるべきことを考える。最初は半年とかのスパンだけど、そこから3ヶ月後、1ヶ月後、...最終的には「1週間後どうなっていたいか」まで落とし込む。

言うは易しで、めちゃくちゃ難しそう。

そして、マネージャーとしてはこれの伴走をしてあげることが大事そう。

最後のクラスメソッド 田部井さんの発表。

残念ながら発表の途中で育児対応があり離脱したけど、問題を構造化したり、それを図解するのがとても上手でスライドが非常にわかりやすかった。

また、成長支援の具体例もイメージしやすく良かった。

一方わからないことも当然あって、

- 組織のMustと個人のWill、中間管理職としてのマネージャーの立場からはどちらも自分でコントロールはできないと思うんだけど、両者の折り合いがつかないときにどうアクションとるんだろう?

- ジョブエンリッチメントとジョブエンラージメント、感覚的にはジョブエンリッチメントの方が達成が難しいイメージある(これまでより視座を上げないといけないとか、思考を変えないといけない)。マネージャーとしてどうサポートするんだろう

みたいなことを思った。

(追記)

- 組織のMustと個人のWill、中間管理職としてのマネージャーの立場からはどちらも自分でコントロールはできないと思うんだけど、両者の折り合いがつかないときにどうアクションとるんだろう?

について、記事公開後に登壇者の田部井さんからコメントいただいた!

参加&ブログレポートありがとうございます!

— てぃーびー (@tbpgr) 2025年3月6日

"組織のMustと個人のWill、中間管理職としての・・・"

の部分について、人事というよりは人事の管理職としての自分個人が対応する場合ですが、・・・次に続く

1. まずは組織のMustと個人のWillについて現時点で重ねられる可能性がある部分を確認する

— てぃーびー (@tbpgr) 2025年3月6日

2. 現時点で重ねられる部分が少ない場合、将来重なるようにするために今何をすればいいかを話し合う

という感じになりそうです。

今のところ1のケースである程度重なる部分があるので、困っていない状態で、2は試したわけではないので仮定の話になります。

— てぃーびー (@tbpgr) 2025年3月6日

2をさらに掘り下げると「今担当している業務で信頼を積み重ねる」「機会を得やすいように先立って取り組みたい対象の学習をしたり、タスクフォースで小さく経験をしたり、人とのつながりを増やす」あたりがメンバーに伝えられそうな助言になりそうです。

— てぃーびー (@tbpgr) 2025年3月6日

"組織のMustと個人のWill、中間管理職としての・・・"

の部分について、人事というよりは人事の管理職としての自分個人が対応する場合ですが、

1. まずは組織のMustと個人のWillについて現時点で重ねられる可能性がある部分を確認する

2. 現時点で重ねられる部分が少ない場合、将来重なるようにするために今何をすればいいかを話し合うという感じになりそうです。

今のところ1のケースである程度重なる部分があるので、困っていない状態で、2は試したわけではないので仮定の話になります。

2をさらに掘り下げると「今担当している業務で信頼を積み重ねる」「機会を得やすいように先立って取り組みたい対象の学習をしたり、タスクフォースで小さく経験をしたり、人とのつながりを増やす」あたりがメンバーに伝えられそうな助言になりそうです。

2の具体アクションはなるほどな〜と勉強になった。